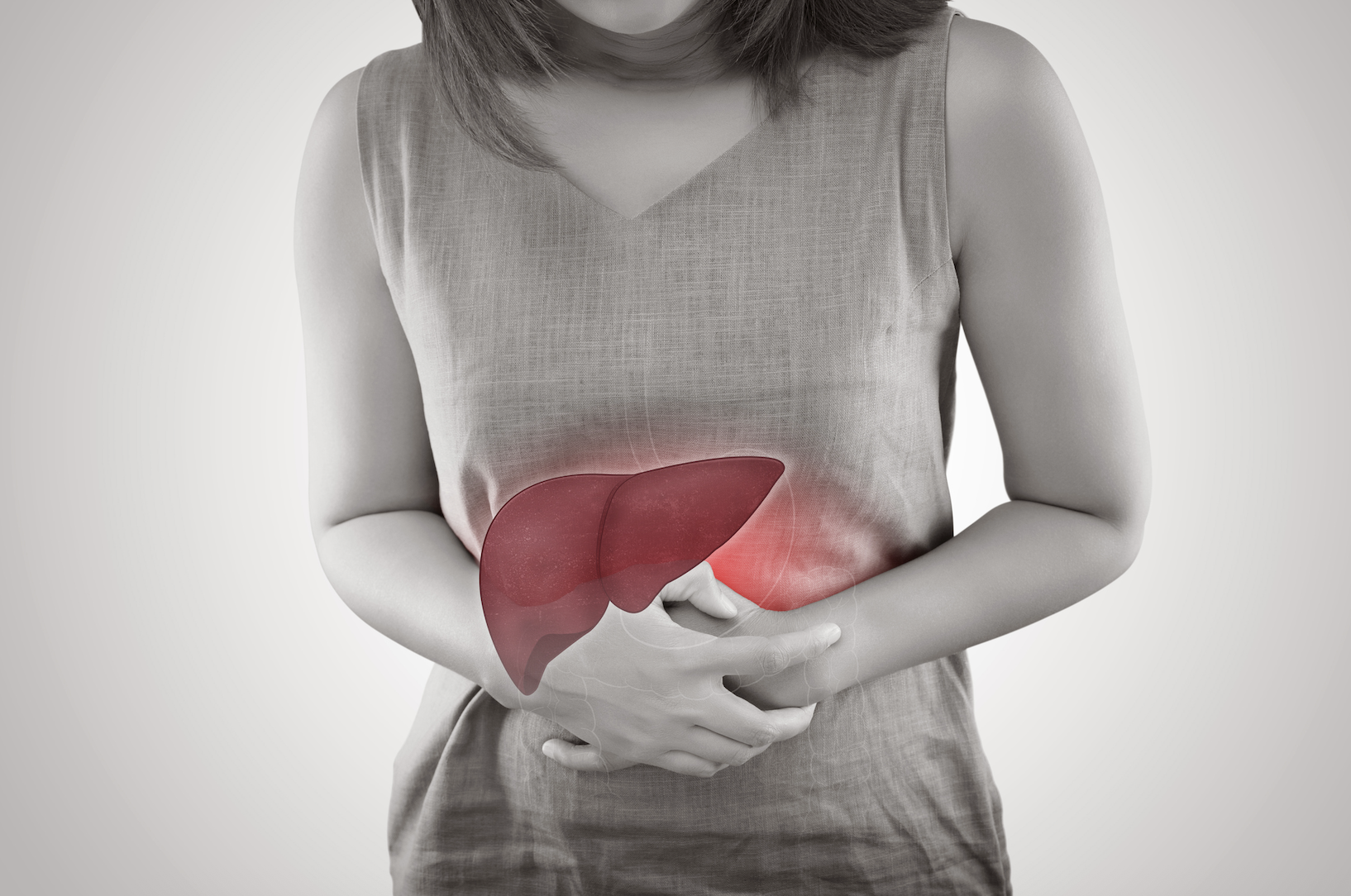

Холангиокарцинома, или рак желчных протоков, – редкое, но крайне агрессивное онкологическое заболевание, при котором опухолевые клетки формируются в эпителии желчевыводящей системы. Несмотря на невысокую распространенность, это пятое по частоте онкологическое поражение органов пищеварения.

Особенность этого вида рака заключается в том, что клинические проявления, как правило, возникают на поздних стадиях, когда опухоль уже активно прогрессирует. Это объясняется способностью организма частично компенсировать нарушение оттока желчи. Наиболее подвержены заболеванию пациенты старше 60 лет.

В 60% случаев опухоль развивается в области бифуркации – месте слияния правого и левого печеночных протоков. Однако холангиокарцинома может возникнуть в любом отделе желчной системы, включая внутрипеченочные и внепеченочные протоки.

Причины развития рака желчных протоков

Аномальные изменения желчных протоков развиваются под влиянием целого ряда факторов, которые вызывают хроническое воспаление и структурные изменения в билиарной системе. К основным причинам относятся:

- Первичный склерозирующий холангит – хроническое воспалительное заболевание, вызывающее сужение и рубцевание желчных протоков.

- Киста холедоха – врожденное расширение общего желчного протока, ассоциированное с высоким риском малигнизации.

- Хронические вирусные гепатиты, особенно гепатит B.

- Язвенный колит, часто сопровождающийся аутоиммунным холангитом.

- Гепатолитиаз – наличие камней в внутрипеченочных желчных протоках.

- Билиарные анастомозы, сформированные после хирургических вмешательств.

- Хроническое носительство возбудителя брюшного тифа (Salmonella typhi), особенно у пожилых пациентов.

- Возраст старше 60 лет и ожирение также повышают вероятность развития опухоли.

Симптомы рака желчных протоков

Клиническая картина заболевания формируется постепенно и на ранних этапах может быть малозаметной. Как отмечают специалисты больницы LISOD, одним из первых и наиболее характерных признаков является безболезненная обтурационная желтуха, возникающая из-за блокировки оттока желчи.

С прогрессированием болезни появляются:

- Интенсивный кожный зуд, обусловленный отложением желчных кислот в коже.

- Обесцвеченный (светлый, маслянистый) стул.

- Темная моча, связанная с повышенным уровнем билирубина.

- Анорексия и выраженная потеря массы тела, вплоть до кахексии.

- Лихорадка, возникающая при присоединении вторичной инфекции или холангита.

Эти симптомы требуют немедленного обследования, поскольку ранняя диагностика существенно повышает шансы на эффективное лечение.

Стадии рака желчных протоков

Этот вид онкологических заболеваний классифицируется по степени распространенности опухоли:

- Стадия I – опухоль ограничена стенкой желчного протока. Пациенты на этой стадии имеют наилучшие шансы на успешную хирургическую резекцию.

- Стадия II – опухоль распространяется на близлежащие структуры: желчный пузырь, печень, поджелудочную железу, а также может вовлекать элементы сосудистой системы, включая воротную вену и печеночную артерию.

- Стадия III – происходит метастазирование в регионарные лимфатические узлы и соседние органы.

- Стадия IV – характеризуется отдаленными метастазами, в том числе в легкие, кости или брюшину.

Как диагностируются опухоли желчных протоков

Ранняя диагностика холангиокарциномы критически важна для выбора эффективной стратегии лечения и улучшения прогноза. Однако выявление заболевания на начальных стадиях затруднено из-за скудной симптоматики. Современные методы визуализации и лабораторной диагностики позволяют повысить точность постановки диагноза.

Первым этапом обычно является ультразвуковое исследование (УЗИ) печени и желчевыводящих путей. Оно помогает выявить расширение внутрипеченочных или внепеченочных протоков, что может свидетельствовать о нарушении оттока желчи.

При подозрении на опухоль назначается компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) – методы используются для оценки локализации опухоли, ее размеров и степени вовлечения сосудистых структур. Особенно информативной считается МР-холангиография, позволяющая визуализировать билиарное дерево без инвазивного вмешательства.

Для уточнения диагноза и получения образцов тканей применяется:

- Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) – инвазивная процедура, позволяющая выполнить биопсию или цитологический мазок с поверхности опухоли.

- Эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУС) – особенно эффективно при низко расположенных (дистальных) новообразованиях.

Дополнительную диагностическую ценность имеет определение уровня опухолевого маркера CA 19-9. Повышение его концентрации выше 100 Ед/мл у пациента с клиническими признаками (желтуха, зуд, потеря массы тела) может служить важным биохимическим индикатором злокачественного процесса.

Выбор конкретных диагностических методов зависит от общего состояния пациента, возраста, клинической картины и данных предыдущих исследований.

Как лечится рак желчных протоков

Основной и единственно потенциально радикальный метод лечения холангиокарциномы – хирургическое удаление опухоли. Однако на момент диагностики более половины пациентов уже не являются кандидатами для операции, поскольку заболевание выявляется на поздних стадиях, когда злокачественный процесс выходит за пределы локализованной резекции.

Выбор хирургической тактики зависит от анатомической локализации опухоли:

- При проксимальных (гилярных) формах требуется гепатэктомия – удаление доли печени с пораженными протоками.

- При дистальной локализации опухоли выполняется операция Уиппла, включающая удаление части поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки и желчного протока.

В некоторых случаях может потребоваться расширенная резекция, включая реконструкцию билиарной системы и сосудистую пластику.

Пациентам, не подлежащим хирургическому лечению, назначается паллиативная терапия, направленная на облегчение симптомов и улучшение качества жизни. В нее входят:

- Эндоскопические вмешательства – стентирование желчных протоков для восстановления оттока желчи и устранения механической желтухи.

- Чрескожное чреспеченочное дренирование, применяемое при невозможности эндоскопического доступа.

- Обезболивающая терапия, включая препараты системного действия.

- Химиотерапия или химиолучевое лечение, применяемые в рамках системного подхода при неоперабельных формах или после радикального вмешательства для снижения риска рецидива.

Ранняя диагностика существенно увеличивает шансы на полное излечение, поскольку позволяет вовремя провести хирургическое вмешательство и предотвратить распространение опухоли.

Рекомендации пациентам после операции по поводу холангиокарциномы

Послеоперационное наблюдение играет ключевую роль в предупреждении рецидива и своевременном выявлении возможных осложнений. Пациентам важно регулярно проходить контрольные исследования, такие как КТ, МРТ или УЗИ, чтобы отслеживать состояние печени и желчных протоков. Если врач назначает адъювантную химиотерапию, необходимо строго следовать рекомендациям и не пропускать курсы лечения. Также важно соблюдать график диспансерных визитов, даже при отсутствии жалоб. При появлении таких симптомов, как повышение температуры тела, боли в правом подреберье или признаки желтухи, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.